司改會社工實習|在司改會,我看見社工的能力

2022-6-05

王昱翔,臺北大學社工系學生,實習期間,他參與了人頭帳戶專案、羅明村律團,跟著我們去國民法官法模擬法庭、再審調查庭開庭旁聽,也在晚上參與各式小組會議。昱翔的反應敏捷、善於覺察,同時了解如何在批判的場域保有幽默感,在司改會期間發揮良好適應力。實習結束,他概念化了一些司改場域中他看到的社工能力,分享給大家。

這次的期中實習我在財團法人民間司法改革基金會(下稱,司改會)進行期中實習,總時數約350小時。司改會成立於1995年,基於民間監督的理念致力推動司法改革工作,希望邁向司法平等化、專業化、人性化並建立值得人民信賴的司法。而其所招募之實習生也多以法律系學生為主,每一學期僅會招收1~2位社工實習生。 司改會對於社工實習生之實習計畫並沒有特殊之安排,而社工督導雖具社工師身份,但在會內之角色仍以專職律師為主,主要還是進行高度法律專業之工作。而我的實習工作其實有點像是跟著我的督導的感覺。因此我實習的過程中參與了司改會內的大小會議,除了偏法律取向的小組會議,如:救援組、釋憲組、評鑑組、監所小組、訴訟金字塔、律團會議外,也參與了偏行政與決策層面的會議,如記者會籌備會、秘書處工作安排會、及各個例會。這也使我對NGO組織之工作有了更全面的認識與成長。 有鑒於社工實習時數較長,在實習後期督導也讓我帶領新進實習生針對人頭帳戶議題組成專案小組尋求更多倡議的方式。而我也對於羅明村志工團撰寫團體觀察報告,也希望那份報告能提升志工團的團體動力。

照片/羅明村志工團聚會

照片/羅明村志工團聚會

到大五才進行期中實習,不諱言的說正是因為我前幾年很排斥社工,所以不只逃避修課也逃避了社工實習。大四那年我修了80學分,可以說是把社工的畢業學分在一年內修完,這樣囫圇吞棗的修課方式對我而言只是快點拿到畢業證書的手段,說實話並不期待能真正的學到什麼。但在司改會實習的期間,我發現一年的社工學習無形之中提升了我很多能力,而這些能力並不只侷限於社工專業,而是在各個專業、各種工作環境都適用。

司改會時常會接到來申訴的民眾,而這些民眾大多覺得自己被司法壓迫有許多冤屈,因此在情緒上往往比較激動。我看到我具社工背景的督導總是會先運用會談技巧如同理心等方式安撫個案情緒後再開始諮詢,就算最後是拒案,也會幫個案找到宣洩的出口。這樣的處理方式也讓我想到我可以將之前在生命線實習的經驗運用在與個案對談的過程中,雖然是在一個法律的環境中,但講功利一點那終究是人與人的溝通,只有先使個案平靜下來才有可能有效率地傳達資訊;也只有在拒案時,幫他找一個宣洩的出口才不會讓他有求助無門的感覺,之後反而怪罪司改會並沒有真正在司法改革等。

最有印象的一個面談是因為個案原本只是要來提供卷宗所以機構請我單獨處理的民眾。原本以為在提供完卷宗後個案就會離開,沒想到個案卻開始非常的焦慮甚至開始掉眼淚捶打自己的腦袋。他涉及了一件散播裸照的刑事案件,但他覺得自己是受冤枉的,一審判他有罪,二審再過幾小時後就要判決,所以個案堅持要跟負責人談話,但恰逢負責人外出且其行程非常滿,負責人希望我可以先送他離開,但他的情緒非常激動且堅持。我覺得當下是一個機會來驗證我在前一個機構「台中生命線」所學到的一些面談技巧在面對面關係中的運用。所以我開始試著同理他,說先不管事情的真相為何但受到冤枉的感覺一定很難受、很希望能逃離這個困境……。接著跟他說目前的狀況,法院再過幾個小時就要下二審判決,在這段期間內不管誰做什麼都無法立即協助您改變法院判決的結果,而且我們要提供您意見也是要自己看完所有的卷宗而不只是單純聽您的說法而已,希望他能理解現在機構的立場是不能馬上提供他協助。個案的情緒有比較緩和但還是持續說著現在緊張到喘不過氣了等語。於是我接著跟他說,我只是實習生所以並不能提供他實質上的意見,但假如他覺得現在跟一個人說他的案情有助於緩和他的情緒的話我可以聽他說,並在重申一次聽完後不能給任何意見。他在講完案情後情緒就有比較緩和,也離開機構。

我覺得在整個過程中我有努力嘗試運用在生命線所學到「傾聽、支持、陪伴」的技巧有安撫個案當下的情緒,並有適當的「設界」讓自己免於承擔給出回覆的責任。而我也發現其實在社工的教育之下,我已經學會了一些安撫情緒的技巧。而這樣的技巧在所有需要人與人交流的場域中都適用。

照片/研究羅明村不在場證明

照片/研究羅明村不在場證明

在實習期間有一個很重要的專案是人頭帳戶的議題,人頭帳戶的議題之主要爭議在於相關判決時常以:常以概念化方式擴張不確定故意之適用。徐偉群老師的文章就提到,實務常見不確定故意論證步驟:(1)一般人都知道將帳戶與密碼交付與第三人,有被用於詐欺活動的可能;(2)被告理應知道將帳戶與密碼交付與第三人,有被用於詐欺活動的可能;(3)被告仍將帳戶與密碼交付與第三人;(4)因此,難謂沒有幫助詐欺的不確定故意。而如此也導致了人頭帳戶頭的全國有罪率高達96%,這也使許多實際上沒有幫助故意的人,卻背上了刑事與民事的責任。

而我的督導在翻閱判決時也發現了目前實務判決對於智障者存在著偏見。智障者於人頭帳戶案中法官往往願意承認其不具辨識能力而判其無罪。但卻還是有很多案件如臺中地方法院李O慶案(108年度簡上字第43號)法官以其「對答如流」進而認定其辨識能力與一般人相當並據此判決有罪。我們就相關議題尋求智障者總會時,他們的社工建議我們直接到他們舉辦的培力營田野調查就可以有答案了。

培力營是由智障者總會主辦並邀請三四十個相關機構帶其學員參與,課程中的討論與發表皆由智障學員自己主持。在觀察的過程中不論從外貌抑或是長相都不能說百分百完全分辨學員與老師,我們也有看到所謂的對答如流,但這樣的對答如流卻僅限於淺層的溝通,當我們深入請他進行比較或描述感受時就可以很明顯的看出其與常人之不同。舉例而言,我們訪談了其中一個報告時報得非常流暢、語言使用特別精準的參與者。督導問她,剛剛有舉手說想要分享唱歌的經驗,是想跟大家分享什麼?她跟我說了平時到地方基金會去參加唱歌班的事,其中提到那是「助理」安排的,督導問他誰是「助理」?跟社工有什麼不一樣?但直到對話結束,我們都還不太能釐清她的真義。後來問了機構的社工,所謂的助理其實就是其他機構對社工的稱法。我也觀察到智障者們的表達通常是單向的,他們多數是在向他人表述自己的想法,人與人之間的語句是沒有交鋒、互動的。這些觀察正也傳遞了他們的辨識能力也許真的不及一般人的訊號(詳細記錄可以參考:司思電子報|當智障者遇見人頭詐騙案:訪中華民國智障者家長總會)。

我覺得這是社工在這個機構乃至於法律界存在的價值,我們可以用更細膩的視角發現一群被誤解的群體、被壓迫的群體。而這樣的誤會也許只是大眾對於他們的想像太過扁平,而我們卻可以重構出他的立體與多樣的面貌。 而在這樣的啟發下,我也嘗試去觀察有什麼族群在人頭帳戶的相關判決中也受到了不當的對待,並發現無家者在不只是在人頭帳戶的案件中而是整個刑事訴訟程序上都面臨著壓迫,並以此撰寫了一份研究計畫。

在撰寫言計畫的過程中,我慢慢發現社工訓練在培養的是一種世界觀、是一種價值觀。戴上了這個濾鏡我們好像更容易找出一些被壓迫的族群。又或者是說,因為我們了解這些族群,所以我們可以理解他在做決定背後所影響他的結構性因素。而這樣的視野也使社工的價值不侷限在狹義的社工界,在不同的領域,只要我們都還戴著那個濾鏡,一定能找出別人沒有發現的社會壓迫,進一步配合別的領域的專業,用不同的方式解決問題。

「由下而上」是司改會在進行司法改革時很重要的基本假定,亦影響了組織的價值觀。司改會十分重視參與的過程,所以鼓勵實習生參與各式會議,也因為我實習時數特別長,所以也另外參與了許多行政會議,在會議中所有人的意見都會被討論,所有人的問題都會被回答。在這樣的氛圍下我在實習的過程中能不斷的提問,也可以不斷的嘗試。我覺得這些提問跟嘗試是重要的,前者可以讓我知道社會跟你想的有什麼不同,後者可以讓我知道我的能力在哪。

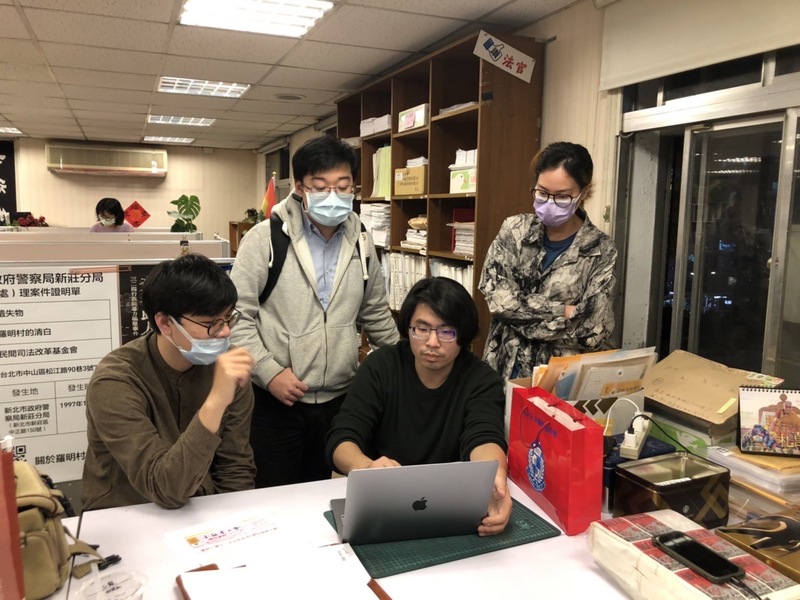

照片/大家一起討論研究計畫

照片/大家一起討論研究計畫

來這樣非社工機構進行社工實習我覺的最重要的任務是找到社工在不同的領域終能扮演怎麼樣的角色,專業與專業間要如何結合。也許,終究要賦予這些時間與所學一些價值。 在人頭帳戶案例中對於智障者與無家者情境的反思,我認為這正是將法律的專業與社工視角整合的可能性。社工與法律其實本質上都是在維護社會正義。社工從微觀視角出發,藉由幫助個案從壓迫的結構中找到解決的出口;法律從鉅觀出發,藉由制定規範來解決社會壓迫。看似獨立,其實是相輔相成,社工需要法律的專業,而法律也需要社工的專業來找出制度的盲區,找到被「正義」大旗不小心擊倒的人。如何將社工專業與其他專業結合不只是不想走傳統社工的社工學生所需要認真看待的問題,就算是傳統社工領域的社會工作者也可以藉由這樣的方式挖掘社會工作更多的面向與可能性。

若要真的用一句話概括期中實習,那大概就是「對於我大學的學習賦予了不一樣的價值」。謝謝司改會、謝謝明洳、稚芳、千雅、逸民陪著我幫大學生涯劃上一個完美的句點。