座談記錄|英國的法律醫學診斷要求—2019大腦性視覺損傷之診斷、教育與重建

2019-6-24

編按:本文整理自於4/27舉辦的〈大腦性視覺損傷之診斷、教育與重建研討會〉內容。

主講者Gordon N. Dutton, MD是醫學博士、英國皇家眼科醫學院院士、英國皇家外科醫學院榮譽院士。於蘇格蘭格拉斯哥皇家兒童醫院(Royal Hospital for Sick Children)擔任小兒眼科醫師30餘年,目前為格拉斯哥卡利多尼亞大學視覺科學系榮譽教授及格拉斯哥大學榮譽研究員。在兒童因大腦損傷所導致的視覺障礙廣為人知,長期擔任英國、北美洲與其他國家各地組織的委員與顧問,包括波士頓兒童醫院客座教授。

今天要報告的主題是「英國的法醫診斷要求」,可能我對於特定這個主題不是那麼的清楚,但是我會從一個醫師的角度來跟大家談一下,在這個脈絡當中我們可以做什麼事情。

其實講到診斷,就是你為證人作診斷,以及為那些「不相信這個事情」的人來提供診斷,是兩件不同的事情。在英國的臨床上面的實踐,它的目的在於幫助大家,科學的實踐它的目的就跟臨床的實踐很不一樣,因為科學的實踐它的目的在於要提供資訊、作教學,以及對於找到的發現做很詳盡的驗證。

我作為醫生,在法律實踐上也會遇到兩種不一樣形式的法庭上的案件,或是要提供兩種不一樣形式的證據。如果是民事案件的話,它的重點在找出一個平衡,在民事當中的舉證責任是稍微低一點的,它是一比一,或者是說50%對50%的舉證責任,但是如果是刑事案件當中,就要有一個比較強力的證據,以便於跟對造對抗他們所提出的說法,所以在這邊的比例是比較高的,就像99%對1%的比例。在臨床上面講到診斷時,這邊的起點是說,這個證人相信你本身所具有的醫療專業。但是在科學上面的話呢,其實就跟所有科學的原理一樣,它最初始的出發點就是「我不相信,所以我要找一個證據來作證實」。

在講到法律時又是不一樣的層面,特別是在對抗式主義的法庭上,它一開始就會有兩造處於不一樣的陣營,一方面的陣營就是檢方,檢方可能不相信你提出來的證據,另一方就是辯護方,辯護方相信這個證據。

我知道英國跟法國的制度是有些不同的,英國的制度在法庭上是採取對抗式主義,但法國是一種詢問式的主義,就是說它的目標在於要去斟酌不一樣的資訊之後,去判斷出所謂的真相到底是什麼。然而,在英國這種採取對抗式主義的地方,辯方必須去克服檢方對於辯方所提出證據的不信任。這其實也源自於古希臘時代辯證式的溝通方式,檢方會就辯方有罪的部分提出他的論點,那麼辯方這邊就必須提出一個反面的論點,並解釋為什麼無罪,法官或陪審團在聽過正反的論點後,會提出一個結論,也就是一個正、反、結論的過程。法官或陪審團這邊會採取兩種形式的證據來作出一個判決。

但是所謂的判決並不是「真相」,被判有罪、無罪和真的有罪、無罪不一定一致,所謂有罪與無罪會有兩種不一樣的涵義,比如說有一種有罪是「真的有罪」,另一種有罪是「法庭上判有罪」,所以是兩種不一樣的有罪。無罪也是一樣的,一種是真的無罪,另一種是法院覺得你無罪。

在英國的司法當中也出現過一些不公的案例,就是說某一種證據它被錯誤的詮釋了,或是被表現出來的方法並不對,也使得沒有作出犯罪行為的人被判為有罪。這也就是為什麼從我的觀點來看,不應該有死刑,因為如果這個人他實際上沒有罪,但是國家判了他這樣的刑罰,國家就犯下了殺人罪。但是我也要強調這個觀點是我自己身為一位醫師的觀點,它並不是一個法律上的觀點。

而我身為醫生,其實在法院上分別擔任過兩造不同陣營的證人,比如說可能去是為了證明被告的無辜,或者是去證明有罪,所以我曾在檢方這邊或辯方這邊出過庭。在英國這種採取對抗式主義法庭的地方,證據會有兩種形式,但其實我覺得應該是三種形式,我待會會為大家解釋一下。

Medical evidence comes in two forms…

醫學證據有兩種形式......

最常見的一種法院證據,由專家證人(The professional witness)所提供,在這樣的情境下,一位醫師會基於事實來提供證據。另外一種是專業證人(The expert witness),專業證人去作證並不是以患者的醫師這個身分去作證,這個專業證人可能是醫生、也可能是工程師,基本上就看在案件中需要的證據是哪一個類型的證據,專業證人到法庭上後,必須去陳述專家資訊,同時也考量到過往在這個領域的文獻與專業資訊,一個專業證人在提供法院證據是對於這個案件的詮釋,同時也要提供他的專家意見,但是也必須證明這個專家確實具備這個領域的專業資訊。在英國最近也看到一些例子,是有關專家證人自己牽扯到訴訟的案件,因為這些人並不是所謂的專家。

基於我的經驗裡,醫師也常受到一些操縱,我自己就有兩次這樣的經驗。有一次我是作為專業證人的身分上了法庭作證,當時我從印度北部搭飛機飛回蘇格蘭作證,當時要提供證據的對象是我的患者,所以我當時是作為一個專業證人去提供證詞。當時這個案件是牽扯到一位幼兒的非意外傷害所作的證詞,那次在蘇格蘭的法院是檢方堅持找我去做證人,檢方問我的問題是把我當作專家證人在問,我就轉過去跟法官說:「法官大人,我今天在這個主題上並不是一個專家證人,我是一個專業證人,所以我對於剛剛的問題拒絕回答。」法官後來也接受了我這樣的立場,檢方就面紅耳赤的說我沒有問題要問證人了,於是我又再飛回印度北部。這次案件中的檢察官很明顯在濫用他的權力。

第三種不一樣形式的證據,是有一次我被要求就醫學醫藥的主題去作證,被問到這個相關的問題時,我就轉過去跟法官說:「回答這個問題的時候,我既不是以專業證人或是專家證人的角色來回答,但是我可以回答,因為我在大學時有學過這個,所以我知道這個問題的答案。如果你願意我以這樣子的立場來教導法庭關於這方面的知識,我願意像是一個老師一樣把這些資訊告訴你和法院,但是這個立場並非出自於一個專業證人或專家證人的說法。」然後法官他也接受了這樣子的做法,於是我就跟法院解釋了一下這個的主題。

那我們再回來講一下診斷,「為病人所作」的診斷和「為那些不相信的人」作的診斷,兩者是很不相同的。首先我們來看一下為病人所作的診斷,它的目的在於確定這些徵狀的原因是什麼,我們可能會從身體解剖或病歷的觀點來找出今天有這個徵狀是為什麼。另外一個目的就是提供相應的治療或是去控制病人的病情,這是對於病人很信任的診斷,對於醫生本身也相信這是個正確的診斷。我們作為眼科醫師,可以說是在英國每一個病人看得最快速、病人看得最多的科別,大概在5到10分鐘就可以看完,看病人作診斷是基於我們的知識、觀察以及聽取病人的說明,並沒有做什麼檢測。

在為研究目的或為法庭作診斷的時候,是要去找出症狀或體徵他背後的原因是什麼,然後要提供一些相應的解釋,比如說出現什麼樣的行為或症狀的解釋,但是在這邊不同的地方是舉證責任更高了。因為我們做這個診斷就不是只為病人做診斷,為病人做診斷時病人是很相信你的,如果是為了研究或法院作診斷的話舉證責任更高,你要提出更強的證據。那麼對自己來說,從專業角度來看,我自己的診斷跟剛剛的情境是很不一樣的。

介紹一個非常重要的案例。這位病人叫Milena。Milena在20多年前大約是32歲,當時是一位眼科秘書,有非常嚴重的呼吸道疾病,後來陷入昏迷,血壓非常低。她那時住在加護病房,昏迷了27天後醒過來。但那時她的大腦有腫起來的情況,大家可以想像若家中有澆花的水管,她的大腦後部有兩個血管就像澆花水管一樣,但那個水管被折起來了,後來就因大腦後側枕葉缺血而失明。前面說過她是眼科的秘書,她在事發後兩年在我們診所做了檢查。

我是在1998年看到她的,那時了解到,從她病發到我見到她時,有以下的病史。受傷一年後她開始可以看到一些移動的物體,但在她可以看到移動物體的前一年她是完全失明、看不到東西的。而「失明但是可以看到一些移動的東西」這樣的能力,我們稱作「瑞達克現象(Riddoch Phenomenon)」。

「瑞達克」是來自於一位英國醫師的名字,這位醫師在戰爭時有看過一些軍人,這些軍人都是大腦的後部有一些創傷,比如被子彈打到大腦的後側,這些軍人能看到移動的物體,就像這個個案一樣。他在1917年時寫了一篇相關的論文,是很重大的案例,但因為太特別,大家都不相信這個案例是真的。但對我來說,我在做臨床上診斷時不需要做什麼檢測,我在兩分鐘之內藉由我的知識就能能得診斷的結果了。我和病人說你非常的幸運,你看到的是剛剛提到的「瑞達克現象」,病人能夠看到一些顏色,但前提是那些顏色在動他才看得到。比如我將一件襯衫移動,他就能看見是藍色的,我將襯衫靜止不動時,他就看不到了。我昨天見到敬鎧時,他的表現就是如此,一模一樣。

剛剛提到的病人Milena她可以看到窗戶上有雨水滴落,但她無法看穿到窗外的景色,她可以看到流動的水,但看不到前面的樹,她也可以看到浴缸中水流下去,但看不到坐在浴缸中的女兒。

影1/看到窗戶上雨水滴落,但無法看穿窗外景色

影1/看到窗戶上雨水滴落,但無法看穿窗外景色 影2/看到浴缸水流下去,但看不到坐在浴缸的女兒

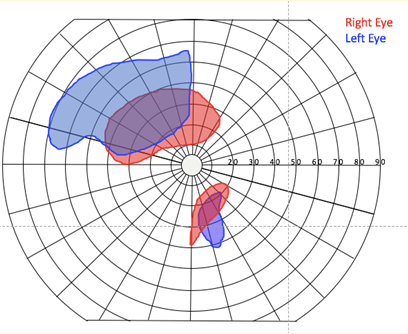

影2/看到浴缸水流下去,但看不到坐在浴缸的女兒 圖3/Milena左右兩眼可感知的視野區域

圖3/Milena左右兩眼可感知的視野區域我在診斷她時,發現這個病人沒有有意識的視覺,但我在她面前動動手指時,她可以有所感知,圖3畫出來的她左右兩眼可感知的視野,紅色代表她的右眼,藍色代表她的左眼,在所標示出來的區域,她可以感知我的手指在動。兩眼皆可感知的區域是非常類似的區域。兩眼有相似的視野型態的狀況,暗示著病人她在大腦上有些損傷。

我有看過瑞達克醫師1917年寫的論文,我覺得很有趣,也因為我讀過,所以知道這個病人可以繞著一些物體走過去,因此我接下來就請病人在我的診間連續繞過三個椅子走過去,用8字形的方式。病人和我說她看不到椅子,我說她一旦開始走路就能看見椅子了。病人說她做不到,我說我認為你做得到。病人說那她試試看吧,於是她就開始走,而她也非常成功的走過去了,雖然空間並不大,但她成功地繞了過去,並用迷人的蘇格蘭口音說:「我不知道這件事!」

在她來了之後,幫她做了電腦斷層的掃瞄,圖4的下面部分可以看出雙邊枕葉因為缺血而有些改變,不過當時的電腦斷層掃描技術沒有現在這麼好。經過診斷後我給她的建議也是非常簡單的建議,我在處方簽上說去買一把搖椅,這樣一來可以練習怎麼看見東西,因為她的身體在動起來時就可以看見東西。其實有些小孩有CVI,會發現他們喜歡搖動身體。我認為她們會做這個動作就是因為發現可以看見東西。

幾個月後我讀到這本書,也很推薦大家,建議大家買回去讀。這本書的作者是David Milner和Melvyn A. Goodale,書名是《在行動當中的視覺腦》(The Visual Brain in Action) ,這本書改變了大家對視覺的了解。我覺得是過去十年來在視覺這個領域上最重要的書。在讀這本書時,我了解到為何這個病人會有運動上的知覺和視覺引導,這是基於某一案例,這作者花了好幾百個小時的時間去研究,他們所用的案例,和我之前看到的病人Milena幾乎是一樣的。書中的病人是因為中毒造成大腦受到損傷,他們也去研究了為何這個病人在視覺性的世界,雖然本身沒有視力卻能夠移動。從概念上來說,她和敬鎧的遭遇是一樣的。

不久後我又讀了相同作者的另一本書,這本書就比較薄了,講的也是類似的事,但用比較簡單的方式說明。在這本書中,提到了「空中寫字」,這個病人可以在空中沿著她看不到的字母寫出該字母的形狀。後來,那個病人用另一種方式,不是實際去寫,而是以想像的方式,用手指寫出她實際看不到的字。後來我問Milena她能不能做一樣的事,她就在空中劃出了O和N。她在用手指寫出這些字母的時候說她不知道自己是怎麼做到的,我說我也不知道你是怎麼辦到的,但我後來了解了,我稍後會做解釋。六個月後,Milena也學會如何用想像的方式閱讀,也就是想像手指在移動的閱讀字母。所以她能透過這種方式,微微的動她的頭,讀報紙上的標題,在搖她的頭時,想像手指沿著字母,寫這些字母的形狀。所以她沒有了視覺腦這一塊,但還是有辦法閱讀。

Milena雖然沒有視覺腦,但依然可以抓住朝她滾來的球。影片中Milena說:「這顆球是不是比剛剛那顆球小?但在我抓到前我不知道它是比較小的球。」所以我寫信給了剛剛說到的兩位作者,我和他們說,我讀過你們的書,但我現在有比你們的更棒的病人,你們想不想見她?他們說當然要,於是我遇到Milena時問她想不想去加拿大休假?研究人員會在你身上做一些研究,然後接下來一個禮拜你可以和妳的先生和女兒去度假。我待會兒播放一段他們在加拿大拍攝的影片。在加拿大的研究人員對Milena做了非常深度的研究,我們來看看他們做的影片。

影片/The Blind Woman Who Saw Rain | SKUNK BEAR影片中,Milena自述她最後記得的是,在病床上看到的一些影像,下一次醒來時,眼前已經是一片黑暗。Milena二十九歲時因為中風導致她失明了,她的眼睛本身沒有問題,但是因為中風,她頭部後方主要處理視覺的皮質受到傷害,導致看不見。可以看到圖7的右邊,頭後部的部分是黑的,她的主要視覺皮質完全被傷害。她發現去浴缸放水的時候可以看到水的流動,和醫生說這些時,醫生說她可能只是想像的;後來又可以看到雨滴和咖啡杯上的蒸汽冒上來,Milena說她可以看到動的東西,好像只要東西在動都能看的到,但是那時沒有人相信她。她後來到加拿大見了神經學家,神經學家播放剛剛那樣的影像給她,病人很感動,她說她看見東西了。

大腦中有一塊可以處理比較高階影像的,也就是說透過這樣的處理,可以辨識出人臉或字母,我們可以看到大腦中的這一塊是和動作相關的,眼睛所接收到的訊號到了大腦裡面,大腦想辦法去繞過了已經受到損害的那塊主要視覺皮質,到了下面掌管動作的這一塊。因為有這樣的能力,她可以繞過一些障礙物,也可以清楚看到顏色,但她無法看到人和人臉,她知道有一個人在那邊,但是對她來說像影子一樣不清楚。看不到女兒的臉讓她很沮喪,但她覺得換個角度想,起碼還在這,還有些方式可以感知。雖然沒有了視覺腦,但在這個視覺的世界還是可以活動。

大腦後側—枕葉,負責分析視覺訊息,訊息沿著綠色箭頭的方向傳送到我們大腦中「圖書館」的位置,像是大腦中的Google,在那裡我們會去Google很多資訊。而最上方的頂葉,頂葉是由視覺到行動的路徑,綠色箭頭畫出來的這條路徑,由頂葉來引導我們的動作,大腦也在這邊做搜尋,了解接收到的資訊到底是看到什麼。在我們的腦袋裡,每一刻都有我們沒有意識到的圖像,沒有意識到的3D地圖,我們並不知道自己擁有這個地圖,串流的資訊是不斷在流動的,我們不會記得過去串流的資訊是什麼,只知道現在的資訊是什麼。對視力來說,眼前不一定要有那個東西我們才會覺得看到它了,看到的所有東西都是在大腦中重新建構出來的,在大腦的顳葉區重新建構出看到的東西,然後基於對這個影像的知識作出理解。在自己沒有意識的狀況之下,一直在大腦中建構出我們所生活的世界。

所以對Milena來說到底發生了什麼事呢?在她大腦,她沒有視覺皮質,但是大腦的其他部分還在,比如說像是頂葉區或是其他區域。所以我們可以看到,從中間的顳葉區有新的路徑,這個黃色區域(MT+)就是中間顳葉區的箭頭所代表訊息傳送的管道,讓Milena能在這個世界中繼續的移動。

之前我受到英國廣播公司BBC邀請,協助拍攝30分鐘的紀錄片,這個片名叫《Not in Plain Sight》,Milena的故事也在紀綠片中(15:54),這是針對Milena長達十七年的研究。我在一開始遇到Milena時,她身上雖然有瑞達克現象,但只是部分的瑞達克現象,因為當時她不知道她可以自由的活動,一直到我跟她說她可以的時候,她才知道這件事情,如果我跟她從未遇見彼此,她可能到現在還是覺得自己沒辦法動、覺得自己完全失明。敬鎧有點不一樣,就我看到的資訊,敬鎧視覺腦這塊留下的比較多,所以他可以做到的事情應該比Milena更多,但敬鎧還有點不一樣的地方,在於他並不覺得自己意識到自己在動,但他可以有這些動作,這些現象叫做「盲視」。

回到一開始說到的,不一樣的診斷目的,為病人來做診斷,經過專業知識不到五分鐘就可以做出來;在做科學上的診斷,則是基於證據,要用到多年來所發展出的診斷方法來找出證據;為了法院來做診斷,必須是基於無法被否定,以無法被否定的證據所做出的診斷。在為法院做這樣的診斷時,要包括很多東西,比如要非常全面的整理案件相關的材料資訊,包含過去的證據與現有的資訊,然後要以有技巧的方式做證據的呈現,符合法院所期待的方式來做資訊的呈現。

所以再回到報告主題,英國的法醫診斷會要求建立在「受到相信的」證據基礎上。從我的角度來看,可能會讓一些法律界的人覺得很大逆不道,怎麼可以這樣講,但我還是要說,我覺得英國的法律制度是基於「法官和陪審團相信什麼」,而不是基於「真相」是什麼。你們的司法制度好像和我們的是一樣的,所以我認為這一個問題不是在於診斷本身,而是在於證據怎麼進行整理及呈現。在這個案例裡,證據中可能要包含原來的損傷細節和結果。

昨天(4/26)我很高興有機會可以聽到當時的意外如何發生,我想知道的是,比如說車禍頭部受到撞擊,是側邊受到撞擊,還是直接正面受到撞擊?和敬鎧發生車禍的車子,車門被撞到了還凹下去,對敬鎧來說應該就是從正面撞上去。這樣的損傷是因為急性減速,突然減速所造成的撞擊。突然停下來時,頭顱裡的大腦會先往前、再往後,大腦先撞到頭部的前側,然後又彈回去撞到後側。可以看法國的文獻,法語中有敘述這樣不一樣撞擊的名詞,比如說撞到前面叫「coup」,然後回擊叫做「contrecoup」。在高速中突然停滯,會先撞到前面然後回彈到後面,所以枕葉的部分,它的表面受到了損害。在文獻中我們能看到,若真的要把文獻中的資訊拿出來使用的話,可以回溯到超過100年期間的案例與研究。透過這些文獻,可以提供這個案例上的發現,一些科學的根據。

圖8這張投影片在大家的手冊沒有,是今天早上(4/27)才做出來的,昨天獲得了一些新的資訊,今天就把它加進去了。這邊看到英國的眼科期刊,我在文獻系統裡打了Gordan Holmes,然後打上英國眼科期刊,跳出三篇都很值得讀的論文。我把他的論文最後一頁打出來給大家看。大家可能會說,這個論文不是很久以前的嗎?但Gordan Holmes他做了很多分析,去看那些因爆炸造成視力受損的病患,一些軍人的腦部有金屬的碎片或是有金屬的碎片穿過腦部,針對這樣的病患他做了很多的研究,發現這些軍人所失去的視覺是不一樣部位的視覺。他做了圖,比對碎片打到腦部的哪裡和失去哪部分的視覺。八十年後,大家用MRI做出了一樣的研究結果,但Gordan Holmes做的研究比較好,因為那是一個真實的狀況,無法靠實驗去重複病人所經歷的事情,到了二戰,頭盔做的更好了,比較不會被打到頭部。

圖8是Gordan Holmes在1918年的論文中所使用的圖片,左圖中交叉線條標註的區域(紅底),是大腦後部,就是正面撞擊回彈時會受到傷害的部分,中央視力損失時就是對應這個區域。而周邊視力對應的是大腦中比較深的區域(藍底),受到比較多的保護,此部分的主要功能是引導人們在3D空間中移動。

稍早醫師有提到,從眼睛到大腦有好幾百萬的神經纖維,但其實有不一樣的類型(小細胞路徑與巨細胞路徑),比如說在視網膜部分的感光細胞(錐細胞),它的功能是可以看到細節(小細胞路徑),它們與有意識的視覺有關;還有另一巨細胞路徑,它的功能是處理可以看到比較大的動作或突然的移動,相較於前者,與無意識的視覺較有關,它們的位置在大腦中比較深處、當受到外力衝擊時此區域受到較多的保護。另外就是剛剛提到的,中間顳葉的區域,以上講到的其實就是敬鎧的狀況。

接下來,我們看一下眼球震顫、眼震,今天(4/27)早上起來的時候就想到以前也寫過和眼震相關的論文,這個案例和一般的病人非常不一樣,但這個病人所經歷的眼震和敬鎧好像是類似的。這個個案是一個十八歲的年輕女性,後來被轉診給我們,她有輕微的學習障礙,且視力不好,她在兩週大的時候,在家中一度停止呼吸,可能是因為噎到的關係所以無法順暢呼吸,救護車來幫她做了復甦後,她醒過來了,但是她那時已經發紺了十分鐘,才恢復呼吸。

十八歲時,她被診斷出來有眼震,但是眼震本身其實不是一個診斷,它是臨床上的徵狀,徵狀背後一定有原因。如果有一個眼科醫師診斷出某個人有眼震的話,表示這個眼科醫師的能力不太好,你要去診斷的應該是造成這個徵狀的原因才對。我當時沒辦法找到她眼震的原因是什麼,當他們要離開診間時,媽媽問了一個問題:「為什麼我的孩子認不出來我的臉?為什麼她也找不到東西?」我當時就想,我遺漏掉了正確的診斷是什麼,她眼震的原因就是因為CVI,在腦部裡面有一些通道受到了損傷。

我幫她做了同步的掃描,圖9可以看到枕葉附近的大腦灰質,就是用紅色箭頭所標出來的地方,厚度縮小而且線條不是那麼的清楚,本來應該要有更多的灰質才對,所以我就一直記得這件事。之後有位資淺的醫師問我可不可以針對這個寫篇論文,在當時是唯一一個討論眼震和枕葉皮質損傷相關性的論文,我想如果沒有錯的話,敬鎧的案例應該會是我們在這個研究主題上全球第二宗案例。

眼球震顫和枕部皮質損傷 Nystagmus and Occipital Cortical Injury

Philip SS, Dutton GN, Dorris L.

Uniplanar Nystagmus Associated with Perceptual and Cognitive Visual Dysfunction due to Presumed Focal Ischemic Occipital Cortical Atrophy: A Missed Diagnosis and New Observation.

Case Reports in Pediatrics. 2012;2012:159746. doi: 10.1155/2012/159746. Epub 2012 Sep 27.

我看到和敬鎧相關的資訊後,本來一開始我和法官的立場一樣,就是有點懷疑,一開始在想這個人到底在講實話呢?還是說謊呢?我的工作就是要提出這樣的疑問,我昨天(4/26)看到的證據,讓我已經可以判斷出這是真的,最後結束的時候我要引用福爾摩斯說過的話,這個是在1800年代柯南道爾爵士筆下的人物,其實作者本身在寫小說之前本身也是個眼科醫師,引用這句話,

“How often have I said to you that when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth?”

我已經告訴過你多少次了,當你排除掉那些不可能的事情之後,剩下的東西不管看起來是多麼的不可能,也一定就是真相。