完善司法科學的方式

2017-3-31

司法科學,是刑事案件中非常重要的環節。在許多的刑事案件中,檢警會將現場收集到的證據,或是相關的檢體送至鑑識實驗室加以鑑識,以了解犯案的過程與經過,或是依此尋找嫌犯留下的蛛絲馬跡,來幫助我們接近事實。因此,一但司法科學出了問題,很容易就會造成司法上的冤判。

目前台灣的法醫與鑑識主要由法務部法醫研究所、各地檢察署法醫室、調查局、刑事警察局與各地警察局的鑑識單位進行。從事鑑識的實驗室雖需要通過ISO 17025認證,但並未有針對各個實驗方法的認證。運作至今,台灣的鑑識實驗室發生了許多瑕疵,至今也未有制度性的檢討。

在此,我們從過往的個案切入,再帶大家了解台灣的狀況,以及國外的改善經驗。

台北軍檢署於2011年3月3日在法庭作證的時候說,江國慶案由原國防部軍法局委託鑑驗,當時「採取衛生紙中『含有血跡斑跡處』,而『SM試劑精斑檢查法』是用來初篩精液斑跡,『抗人血紅素血清免疫沈降反應試驗法』則是用來確認精液斑跡」,可是「抗人血紅素血清免疫沈降反應試驗法」是用來鑑定血跡是否為人血的檢驗方法,而非鑑定精液。如果這段話沒有描述錯誤,那麼這個鑑定的品管恐怕出了很大的問題。

而,法醫以「抗人精液免疫沈降環反應法」檢驗血斑與疑似精液斑的組合。可是根據Baxter於1973年的研究報告指出,此試驗應避免使用在含有血液的檢體,因為此類免疫法需要具備極高特異性的血清抗體才能獲得可靠的結果,尤其此類方法中多數血清具有抗A的活性,只要檢體中含有A型血液,則此免疫反應即使無精液,也將呈陽性反應。江國慶案現場的血斑血型為A型,剛好沒有精液也會呈現陽性。但鑑定人員仍做出「現場有精液」的報告。

在鑑定DNA上,調查局的報告也有很大問題。當時DNA鑑定有兩個稱為DQα、GYPA的型別,鑑定上出現問題。當時現場所採集的DQα型別為「1.1,3,4」,GYPA型別為「AB」;而被害人的DQα型別為「3,3」,GYPA型別為「AA」。根據證物,可以推測真正涉嫌人的DNA的DQα型別應該是 1.1,4 ,GYPA應該含有B,這樣才能符合採集的結果。不過江國慶的「涉嫌人18J」檢體的DQα型別卻是「4.4」,GYPA型別為「AA」。

| 型別 | DQα | LDLR | GYPA | HBGG | D7S8 |

| 被害人 | 3,3 | BB | AA | BB | AA |

| 證物11-1 | 1.1,3,4 | BB | AB | AB | AB |

| 涉嫌人18J | 4,4 | BB | AA | AB | AB |

法醫在報告中卻認為,這樣的結果「並無矛盾」。鑑定人到北檢作證時陳述:

「鑑定後發現屬混合型的DNA結果是1.1;3;4,我們由被害人DNA及涉嫌人『18-J』DNA型別判定該生物跡證是混合此二人的DNA 型別,至於為何會有1.1之DNA型別,實驗室則無法解釋,我覺得應該是該現場屬開放空間,有可能沾染到他人的DNA型別…」

最後,法官做出結論:證物有江國慶精液。事後證明,該檢體與江國慶型別不同。

從制度上來看,江國慶的案例中,鑑識人員並未在報告中詳細記錄該實驗步驟、實驗方法之極限,在結果的解讀上,也並未記錄所有的可能解讀。舉例來說,現場取得的檢體驗出不存在於受害人與嫌犯之特定型別,除了現場污染外,也可能是嫌犯抓錯人。鑑識人這樣的解讀,恐怕是因為已經認定嫌犯。而法官、檢察官因為不熟悉背景知識,因此無從識別法醫與鑑識人員犯下的錯誤。

當時的鑑定人員在骨骸上發現有0度、20度、40度之刀痕角度,研判至少有三種不同類別的刀刃凶器,暗指凶手不止一人(非一人一刀)。

2007年5月4日李昌鈺博士回國出庭作證 ,李昌鈺對法醫研究所做的刀痕鑑定不以為然,庭訊中雖迴避評論,但最後仍忍不住說:「如果送給我審查,我會拒絕,因為不合科學。」並提出有必要為蘇案進行「犯罪現場重建」。

李昌鈺博士認為,影響刀痕的角度成因太多,大刀可能得到小角度,小刀也可能得到大角度,在無法判斷加害者的力道、加害者施力的角度、作用力、骨質的密度等等情況下,單憑刀痕來推定刀器,十分不科學。他曾經在法院上質疑法醫研究所根據什麼來認定刀器種類,他們回答說用豬頭骨實驗,但遭到李昌鈺博士反駁,豬頭骨是扁的,人類頭骨是圓的,兩者條件不對等。國內專業法醫石台平也認為,法醫研究所所提出的鑑識方法是台灣獨創,國外根本沒有此種鑑識方法。由刀痕只能判斷是何類大小的的刀具;刀痕的角度可能因為力道、當事人運動等等其他因素發生變化,不可能從角度來判別刀器。石法醫也表示,此種鑑定方式不但在其他國家沒有被使用過,甚至除了蘇案,國內其他案件也沒有使用。

但對於李昌鈺的說法,法醫蕭開平反駁:「他(李昌鈺)是錯的,他不懂什麼是骨骸刀痕鑑定。」法醫研究所顧問、台大應用力學研究所教授邵耀華則說,李昌鈺是血液噴濺專家,非刀痕分析專家。

2007年6月29日再更一審(92年度矚再更(一)字第1號),合議庭根據法醫研究所認定全案是「三種凶器、兩人以上作案」的報告,以及刑求逼供得來的自白, 宣判蘇建和三人死刑 。2008年1月28日在更二審(96年度矚再更(二)字第1號)進行第二次開庭,檢察官還表示「法醫研究所是國內最具權威的鑑定單位,所提的研究報告可說絕對中立客觀。」

在最後一次審判,律師提出書狀指出,這幾位法醫做出來的鑑定「不具備證據能力」。律師舉出的證據,包含「鑑定人邵耀華自成參與本件鑑定之前從來沒有看過開山刀」、「市面上菜刀刀刃角度鮮少超過十度,法醫蕭開平卻稱菜刀刀刃角度應該在三十度以下,有幾把在四十度以下」、「鑑定人邵耀華將其中三種檢定工作假手『研究生』進行」等諸多疑點,認為鑑定人不適格。

在蘇建和案中,法醫蕭開平會認定作案是「三種凶器、兩人以上作案」,可能是因為早已得知嫌犯為三人以上;而在案中對刀刃角度的錯誤認定、或是把鑑定工作假手「研究生」進行,甚至未閱讀相關文獻、沒有經過驗證與同儕審查(Peer review)即擅自以自行發明、無人使用的的方式進行「鑑識」,這些狀況都反應了鑑定規範不明或未完整落實。

在徐自強案中,從民國85年的第一審判決到民國98年高等法院的更六審判決中皆認定「徐自強在桃園縣龜山鄉一不知名小藥房買硫酸3瓶作為毀屍滅跡之用」,因而被認定是殺人的共犯被判處死刑。然而在楊日松法醫於1995年9月28日16時最初作成的鑑定報告中從未提及硫酸,在2005年也再次回函表示無硫酸,鑑定報告中相關的描述如下:

「死者黃OO上半身燒過及腐敗情形」

「...身上所穿著未燒盡之上衣及內褲」

「...屍體陳屍處有焦燒情形」

「...陳屍處留有燒過後之灰燼及血跡」

「若生前或死後遭三瓶硫酸潑灑皮膚,如係濃度高上濃硫酸可造成腐蝕(corrositives),如係濃度低之稀硫酸則使皮膚之上皮脫落而已,不論濃或稀硫酸所造成者,若係生前必有皮下充血發紅之生活反應。本屍黃OO之皮膚無腐蝕亦無上皮之脫落情形,即無硫酸潑灑之痕跡。」

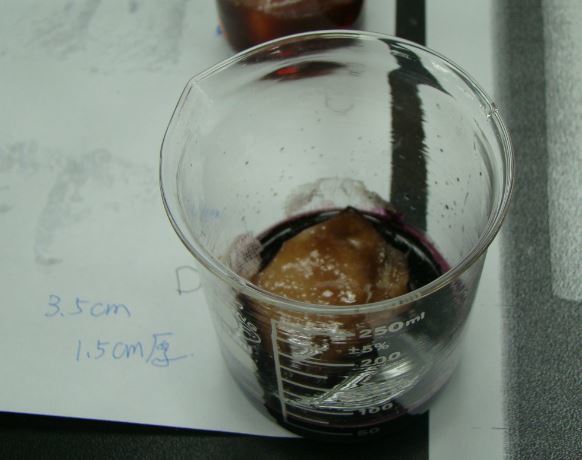

2005年更(六)審,法務部法醫研究所重新鑑定。蕭開平依據現場照片、錄影帶和解剖記錄研判,蕭開平作出報告指出「較支持死者遭噴灑大量硫酸於屍體表面後,再以泥土掩蓋於屍體之可能性。」

在法庭上,蕭開平陳述「皮膚遭濃硫酸浸泡二小時,表皮仍為完好。」而對於楊日松的鑑定,他說「我覺得他可能不了解硫酸的特性」。

圖片/豬皮浸泡於硫酸模擬實驗

圖片/豬皮浸泡於硫酸模擬實驗但根據勞動部勞動及職業安全衛生研究所的硫酸物質安全資料表所述,硫酸會引起嚴重的刺激和灼傷,可能留下永久的疤。司改會也拿豬皮浸泡於硫酸,做出模擬實驗,發現豬皮整個遭到腐蝕。

對於蕭開平的陳述,楊日松再與2009年回函,指出屍體「無硫酸潑灑之痕跡」。

「死者並無強酸(如鹽酸、硫酸)腐蝕或皮膚脫落之痕跡」

蕭開平做出的鑑定報告明顯與常理不合,鑑定人並未提供專業意見,反而做出配合檢方意見的鑑定,應也是檢驗的人已經有成見,因此影響到檢驗結果的認知偏誤問題。

鄭性澤案的爭議在於不治身亡的蘇姓員警是遭誰開槍,而法院認定另一名死者羅武雄不可能開槍之關鍵,在於當羅武雄左胸中第一槍之後,是否仍有意識及能力,繼續開槍擊中蘇姓員警。

許倬憲法醫表示羅武雄沒有意識、能力,會「當場斃命」。然而,吳木榮法醫接受監院諮詢時,便提出法醫學文獻指出「即使當心臟或主要血管被攻擊之後,被攻擊者可能還有數秒到數分鐘的時間不受此攻擊影響」。過去也有台南警員心臟中彈後仍開槍反擊之例。因此,不能僅以此認羅武雄於蘇憲丕中彈前已無反擊能力。監察院報告最後指出,「重要器官中槍,立即失去行動力」的陳述沒有醫學根據。

同時,由於這個案件有員警因槍擊而死亡,按照規定,鑑識人員需要製作彈道重建報告,確定現場究竟開了幾槍、在何處開槍。但在卷宗中並未看到此份報告。

此案的問題可能在鑑識人員已經對案件有成見,故做出不利於鄭性澤之認定,而法官、檢察官也無背景知識以識別法醫的錯誤。

后豐大橋墜橋案發生於2002年12月6日,台中女教師陳某在后豐大橋墜橋身亡,她的男友王淇政和其朋友洪世緯被控是謀殺她的兇手。許倬憲法醫於后豐大橋案中指出「死者的兩手腕對稱性骨折,死者是不想死」。

中山醫學大學外科學教授周明智博士在「法律與科學的交會」研討會中說明,高處墜落的死者如出現手關節處骨折的現象,代表死者跌落時有撐地的現象,這是屬於人的反射動作,不能判定死者跌落後想死或不想死,只能判定死者落下時有無意識。監察院調查報告指出,「原審採認法醫許倬憲超越法醫師法第二章規定法醫師之專業為檢驗與解剖屍體之專業,所為不具『證據能力』之證詞,背離採證法則,違反刑事訴訟法。」

此案的問題在於法醫明明無法從「雙手骨折」推測出「當事人是否願意自殺」的意願,卻做出認定與推測。

1993年12月22號,范姓女大學生應徵家教遭到性侵殺害,嫌犯呂金鎧陳錫卿數度被判決死刑,但誰也沒料到,慘案發生21年後,呂金鎧要向臺灣司法喊冤。回顧1993年12月,當時呂金鎧在中和一家麵包店工作,陳錫卿出獄一周,暫時借住在呂金鎧宿舍。陳錫卿自白,他打電話謊稱應徵家教,誘騙女學生,並在呂金鎧的協助下性侵,將女學生勒斃。但呂金鎧說,當天他在上班,絕對沒有共謀犯案。

案發現場有一灘液體,混和了犯人精液及被害人血液,法醫蕭開平以目測方式預估約20cc的液體,並未以其他更為客觀、科學之方式來進行研判。

法院已知這20cc的數量是由目測這種不精確的方式得知,加上20cc並非全是精液,卻仍舊認為「一般台灣男性的精液量為2-6cc,所以,兩人便是4-12cc,以數量而言,並無矛盾之處」,宣判呂金鎧20年徒刑。

2006年,刑事局以最新科技重新鑑定,結果發現,當年檢體並沒有呂金鎧DNA,但此時他已經判刑20年定讞,無法再度上訴。2012年底,呂金鎧服完20年的刑期,獲得釋放。在此案中,除了當年刑事局鑑識方式的極限並未確實記載以外,法醫的推測並無確切論文證據作為佐證、又毫無推論邏輯,恐怕也是由於鑑定人員得知犯案有兩人而有認知偏誤,甚至可能有配合辦案的問題。

從以上個案來看,台灣的鑑定有哪些問題?從這些案例可以發現,法醫有時會因為得知嫌犯人數、嫌犯供詞,因此做出搭配其供詞或已知案情可能方向的鑑識。這些鑑識一方面未記錄步驟供檢驗,也未記錄技術的極限,或是結果的其他可能,甚至推測無法鑑識出來的當事人意志。

這些問題有哪些制度性的作法可以改善?我們整理「Wrongful Convictions and Forensic Science: The Need to Regulate Crime Labs」這篇文章所建議的方式,供大家參考。

針對DNA的實驗,美國DNA Advisory Board(DAB)有制定一整套的規範以提高實驗室的品質。

這個規範從組織管理,到分析方式、設備校準與審查都有詳細的說明。其中有幾個重要的標準,比如說要分析實驗的步驟、確認設備校準與維護方法,以及對檢驗結果的管理與技術做審核。實驗室應當要審核所採用的實驗步驟,並記錄每年在實驗步驟上的改變,也要把檢驗結果與NIST上的論文做比較,確認實驗結果並未產生偏差。而關於實驗室認證、研究人員認證、推行標準步驟等管理辦法,不應該只是讓實驗室自主選擇是否採用,應該強制實驗室執行以確保實驗品質。有效確保實驗品質的計畫要詳細記錄導入的步驟,也要指派人來負責導入計畫。

專注於認證鑑識實驗室品質的ASCLD/LAB(The American Society of Crime Laboratory Directors/Laboratory Accreditation Board)也發佈關於認證實驗室的方案,其中包括確保證據完整、遵守驗證過的步驟、職員品質認證,以及品質確保計畫等等。其中品質確保計畫包括熟練測試、技術審核、實驗室稽核與矯正方案等等。

在熟練測試方面,主要要避免許多可能出錯的原因,像是粗心大易、經驗不足而誤解結果、沒有用適當或足夠的方法、主要檢驗樣品被貼錯標籤或被污染、資料庫或指標不足。不過,有些司法科學也確實出錯率高,比如纖維、塗料、玻璃、體液的比對。

在實驗室稽核方面,文章建議實驗室應該要每年實施內部稽核、每半年實施外部稽核。文章也提到,內部稽核常常不嚴格。在矯正措施方面,該文認為回報錯誤是矯正的第一步,應當鼓勵錯誤回報。

另外,是把技術步驟標準化也是重要的一點。其中寫下實驗室採用的步驟是很重要的一點。目前DAB推行的標準有DNA步驟分析、設備校準、維護步驟、測試結果的管理與技術審核。至於審核的方法,文章建議要描述樣本準備步驟、把相關標準做好,以及採取正確的器材校準步驟。可以用討論的方式預防可能錯誤的原因,或參考文獻做調整步驟。

與DNA的實驗相較,FBI於1988年就針對指紋驗證設立了一些規範,比如要控制樣本、追蹤證據、樣本分析、文件分析、火藥分析、影像技術、數位證據、槍枝檢驗等等,這些標準可以作為DNA實驗標準制定的參考。

不過,在技術以外,實驗室還是常常碰到一些問題。最常遇到的問題是認知偏誤,因為檢驗的人已經有成見,因此影響到檢驗結果。要避免這個問題,調查資料就不應該直接給分析者分析,檢驗者也不該接觸案子的狀況與其他證據,甚至分析結果如果有多種解讀可能的時候也要翔實記錄。實驗室可以採用雙盲測試,盡量測量精確、標準化步驟,或用統計分析的方式以避免認知偏誤。

在法庭作證的部份,文章特別指出,專家在做出報告之前不應該去法庭作證,以免法庭見聞影響他們未來報告的方向;當然,事後的補充報告不在此限。另外,是誰雇用專家也可能影響專家的意見,這點也要注意。

記錄也要盡量翔實,曾有檢驗者到法庭上作證的時候,因為記錄不確實,而忘記當時檢驗的方式與步驟;還有的是沒有記錄完整資訊、或是報告不包括解釋檢驗的假設、遺漏重要部分。因此,DAB標準要求要盡量完整記錄,包括檢驗步驟,DAB、ASCLD/LAB都有管理實驗室記錄的標準。

其實,實驗室的紀錄本身就是品質管理機制,因為完整的紀錄可以確保實驗者依循規定步驟,也允許外部的檢視與監督。當然,記錄除了記錄步驟以外,也要確實表達實驗技術的極限。

對檢驗者的認證也是實驗室管理的重要部分。實驗者應該要通過嚴格的認證,以確保他們適任。這些認證包括要求他們寫下實驗的步驟、對他們進行熟練度測試,持續的進修、再次認證的方式,倫理規範,以及紀律的要求。

這篇文章也指出,成立獨立的司法科學委員會,是完善鑑識實驗室管理的好方法。許多實驗室都是偵察單位底下的機構,這可能會導致一些偏誤,因此如果可以成立獨立於偵察單位之外的實驗室可以有效減少偏誤。以紐約為例,他們有成立一個司法科學委員會,任務有:發佈最低要求與程序認證給全州的實驗室、發佈實驗室主持人與其他成員的最低品質要求、強話法庭實驗室在特定方向的效能等等。

司法科學委員會的任務有發佈認證程序、確保實驗室資金來源無虞,以及收集獨立專家的名冊供被告諮詢。文章建議,司法科學委員會的成員應包括警方、檢察機關、司法機關、司法科學的代表,更進一步的話,最好還有研究科學家、以及律師公會代表。

司法科學委員的任命應該由DHHS(Department of Health and Human Services)諮詢司法部來決定,因為DHHS有在臨床實驗室改善方案中制定規範的經驗,也有NIH的分生專業知識。

司法科學委員會應該要被指派調查有問題的案件,因為外部、獨立的審核對維繫鑑識實驗室的品質很重要。委員會也應該確保實驗室有充足的資金,以聘請技術好的人員、購買好的實驗器材,減少實驗的誤差。

在整理專業專家名單的方面,由於一般被告很難有能力去找到專業的專家來做證人,如果司法科學委員會可以整理專業專家的名單,也能幫助被告找到專業的專家來諮詢。

2004年,美國聯邦調查局在馬德里爆炸案指紋鑑定錯誤,造成當事人被冤枉羈押二週,美國政府即由司法部組專案小組調查。之後,聯邦調查局道歉,外聘之專家不再續聘,並對局內鑑定人員採取四項處置:

同時,美國政府也賠償200萬美元給被冤枉的無辜被告。

以上種種都是美國完善司法科學的建議與方法,台灣能參考什麼?目前台灣的法醫與鑑識主要由法務部法醫研究所、各地檢察署法醫室、調查局、刑事警察局與各地警察分局的鑑識單位進行,除了組織疊床架屋外,這些組織都與偵查單位或法務部相當接近,若依據該文建議,恐怕在鑑定結果方面容易產生偏誤,偏向檢警的調查方向。

目前台灣鑑識實驗室僅有少數通過ISO 17025認證,未有依據各個不同的鑑識項目進行各自的特別認證。而鑑定人員沒有嚴謹的資格要求。若進行鑑定,報告與實驗室日誌也不見得完整記錄檢驗方法。另外,從前述案例中也可以發現,台灣並不重視避免鑑定人員事先接觸案情,由此避免產生認知偏誤,進而有意或無意地做出配合檢警偵辦方向的鑑定報告,甚至在鑑定報告中對案情做出推測,因而造成冤案的發生。

而台灣的鑑定錯誤或瑕疵被發現後,又沒有適當的管道檢討、管理與再教育。相較於美國政府對鑑定出錯的修正與檢討,台灣幾乎毫無作為,這些法醫或鑑識人員仍可以繼續進行鑑定。

台灣應當重新檢討整體司法科學制度的政策。首先,應該先引進專家證人制度,讓訴訟當事人可以各自選任專家提出專業意見,並在法庭上就實驗資料、方法等進行辯論。在專家證人方面,應當規劃專家證人之教育訓練與證照制度、推動實驗室認證、建立司法科學鑑定準則與標準程序、檢討瑕疵鑑定等等,強化台灣鑑識實驗室的專業,以及讓鑑定更可靠。

對於司法人員,也應該在教育訓練中規劃司法科學相關課程,讓他們理解科學技術的能力與極限,減少司法誤判。最後,應當建立國家級司法科學組織,從整體來規劃司法科學政策。

如此,我們才能有一個可靠而不易出錯的司法科學制度。